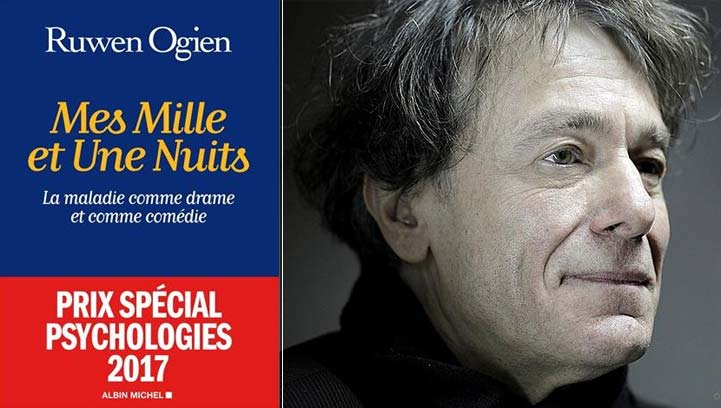

Notre bénévole et coordinatrice Brigitte Écobichon nous livre ses réflexions générées par la lecture du livre-témoignage de Ruwen Ogien, Mes mille et une nuits, La maladie comme drame et comme comédie.

Ruwen Ogien est philosophe. Il est atteint d’un cancer « à perpétuité », « capricieux, chaotique ». Il écrit. Dans un premier temps, il termine son essai « Philosopher ou faire l’amour » !… Il commence à prendre des notes sur ce qu’il vit dans le parcours de sa maladie. Il se refuse à livrer en l’état un journal intime ; il veut associer son vécu à des considérations philosophiques et plus spécialement il a à cœur de déconstruire « le mythe de l’amélioration de soi-même par la souffrance que le dolorisme essaie de rendre crédible ».

C’est un ouvrage qui va à l’encontre de quelques idées reçues tant dans le milieu médical que dans les réflexions « savantes » autour de la fin de vie. Il fait alterner le récit de ses consultations, traitements, espoirs, effondrements et illusions avec les réflexions théoriques et critiques que lui amènent ses différentes expériences.

Il évoque la représentation de la maladie non seulement comme un état physique pathologique mais comme une condition sociale « déviante » qui empêche la personne d’exercer ses devoirs économiques et sociétaux. Dès lors la scène de la maladie devient une scène théâtrale dans laquelle chacun joue son rôle pour prouver ses qualités de « bon » malade et « bon » médecin qui restitueront in fine à la société un membre rentable. Le malade se doit de démontrer qu’il obéit sagement aux injonctions des soignants, le médecin doit étaler ses compétences scientifiques et thérapeutiques.

Ces modèles de comportements malade/médecin entraînent des attentes normatives qui risquent de nuire à la singularité du dialogue entre ces derniers.

La question de la douleur physique et morale est bien sûr centrale dans cette relation. Outre qu’elle est difficile à mesurer, à évaluer (Ogien explique malicieusement qu’au Japon le malade distinguerait entre une douleur de poulpe ou de crabe ! ), à situer et surtout à traiter, elle est l’objet de spéculations qui lui semblent souvent douteuses.

Être face à la douleur et à la mort « ne rend pas nécessairement meilleur et plus intelligent, mais peut au contraire, rétrécir notre horizon mental et affectif ».

L’aphorisme « Ce qui ne tue pas rend plus fort » l’agace particulièrement car souvent cela vous laisse en fait considérablement plus faible !

Ogien aborde de nombreux autres points avec grincements et humour. Que font ces métaphores multiples et simplistes pour décrire « La Maladie », ces traités de stades obligatoires à traverser lors de l’annonce de la maladie mortelle, ces injonctions à la résilience, à trouver du sens… etc ? Considérations iconoclastes qu’il tempère malgré tout de nombreuses nuances. Quelques pages consacrées à son journal se révèlent aussi très émouvantes et parfois en contradiction avec ses pensées philosophiques !

C’est bien au final, quoiqu’il s’en défende, une tentative de construire un récit sinon un sens à sa maladie, de la tenir à distance, d’en rester le maître pour ne pas sombrer.

C’est aussi un témoignage et des réflexions qui sortent des sentiers battus, des idées préfabriquées, standardisées. Ils nous obligent à reconsidérer ce que nous pensions aller de soi. Il est en cela fort utile et nécessaire !

Ruwen Ogien est mort en mai 2017.

Brigitte Écobichon